脑细胞中 NADH 的多光子无标记成像

| 2025/10/31 15:45:34 《最新论文》 作者:LightScienceApplications微信公众号 我有话说(0人评论) | 字体大小:-│+ |

导读

在生物医学成像领域,无创、高分辨检测技术的创新对疾病诊断和基础研究至关重要。近日,麻省理工学院的Peter So研究团队开发了一种新型多光子无标记光声显微镜(LF-MP-PAM),结合近红外飞秒激光实现了对脑细胞中内源性NAD(P)H的深层成像。该技术通过三光子激发和光声信号检测,突破了传统光学成像的深度限制,在700μm厚的脑切片和1100μm厚的类器官中实现了单细胞分辨率的NADH成像,为监测脑代谢动态和神经元活动提供了新思路。该文章发表于国际顶尖学术期刊《Light: Science & Applications》上,题为“Multi-photon, label-free photoacoustic and optical imaging of NADH in brain cells”。

该研究不仅在理论上揭示了三光子激发结合光声检测的深层成像机制,还在实际应用中展示了对脑切片和类器官中NADH的动态监测能力。其有望推动神经退行性疾病、癫痫等疾病的早期诊断,以及脑发育和代谢研究的进展,为开发新型医疗成像技术奠定基础。

研究背景

传统光学成像受限于脑组织对近紫外荧光的强吸收和散射,仅能实现约100-200μm的成像深度,难以满足对深层脑结构的研究需求。而磷磁共振波谱(P-MRS)虽能穿透更深组织,但空间分辨率低至毫米级,无法实现单细胞水平的代谢监测。

内源性NAD(P)H作为细胞代谢的核心辅酶,但由于其量子产率低(5%)且发射波长处于强吸收区域,传统光学方法难以实现深层检测。目前基于多光子光声成像的NADH检测技术仍存在诸多未解决的难题。一方面,现有光声成像系统多基于溶液或明胶模型,尚未在真实生物样本(如脑切片或类器官)中实现内源性NADH的单细胞分辨率成像。另一方面,传统光声成像依赖二维扫描和信号平均,难以满足实时动态监测需求,且系统配置多为透射式,需将换能器置于样本下方,限制了其在临床场景中的适用性。

此外,深层组织中光声信号的衰减规律和噪声干扰机制尚未完全明确,如何在复杂组织背景下精准区分NADH信号与其他潜在发色团(如FAD、胶原蛋白)的干扰仍是技术瓶颈。这些问题极大限制了光声成像在脑科学研究和临床诊断中的实际应用与发展。

创新研究

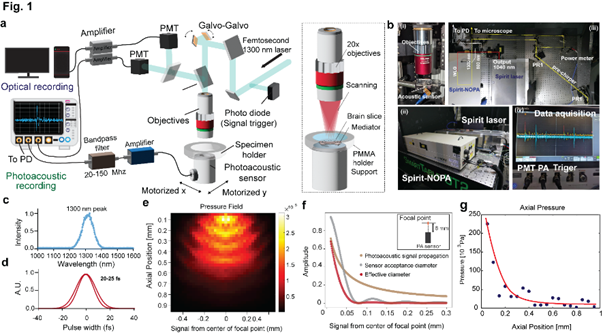

研究团队创新性地提出结合三光子激发与光声检测的深层成像方法(如图1)。通过采用1300 nm近红外飞秒激光进行三光子激发,利用NAD(P)H在该波段的非线性吸收特性,结合光声信号对热弹性波的高灵敏度检测,突破了传统光学成像的深度限制。实验表明,该方法在700μm厚的小鼠脑切片和1100μm厚的类器官中成功实现了单细胞分辨率的NADH成像,其穿透深度是传统荧光成像的6倍以上。这种多模态融合策略不仅保留了光学成像的高对比度,还通过声学信号的深层穿透能力,为研究深层脑组织代谢提供了全新技术路径。

图 1:基于近红外飞秒激光的多光子无标记光声检测系统设置。

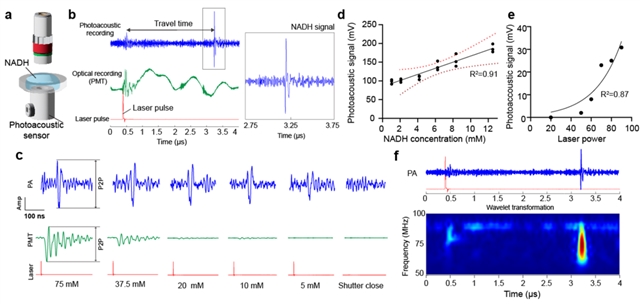

在系统构建过程中,研究人员开发了高灵敏度光声检测模块(如图2)。通过优化飞秒激光参数(300 fs脉冲宽度、400 kHz重复频率)和定制化声学传感器(125 MHz中心频率),实现了对三光子激发产生的微弱热弹性波的高效捕获。同时,采用双棱镜预啁啾系统将脉冲宽度压缩至20-30 fs,显著增强了非线性激发效率。结合K-Wave仿真优化的0.4 NA物镜,确保在2.2μm横向分辨率下仍能保持足够的声学信号强度。这种精确的系统参数匹配解决了深层组织中光声信号衰减与空间分辨率之间的矛盾。

图 2:不同浓度 NADH 凝胶中三光子光声产生的表征。

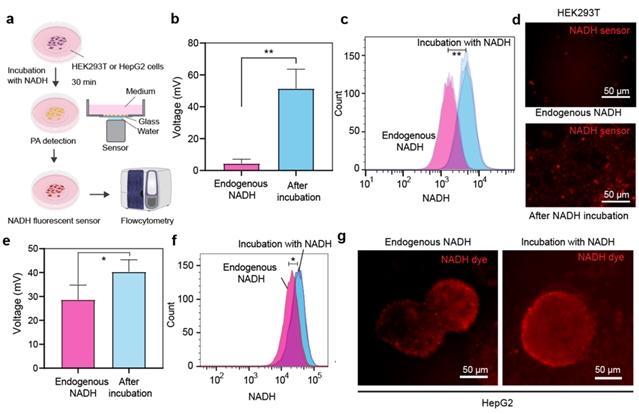

研究团队还实现了光声与光学成像的实时同步采集(如图3)。通过集成高速数据采集卡(2.5 Gs/s)和定制化ScanImage软件,开发了基于时间窗选通的信号处理算法,在20μs像素驻留时间内完成光声信号的同步采集与图像重建。该系统能够同时获取NADH的光声强度、荧光强度及三次谐波生成(THG)图像,通过多模态数据融合显著提升了细胞形态识别精度。在类器官成像中,光声信号在1100μm深度仍保持稳定,而荧光信号在400μm处已降至噪声水平,验证了该技术在深层组织成像中的绝对优势。

图 3:外源性 NADH 摄取的光声信号检测。

总结与展望

研究团队成功搭建了结合三光子激发与光声检测的深层成像系统,利用 1300 nm近红外飞秒激光三光子激发 NAD(P)H,结合高灵敏度光声检测模块和优化的物镜系统,实现了深层脑组织中NADH的单细胞分辨率成像。不过,当前技术仍有局限,如深层组织中光声信号的衰减规律和噪声干扰机制尚未完全明确,如何精准区分 NADH 信号与其他发色团干扰仍是挑战。

未来,在技术层面,一方面需深入研究深层组织中光声信号的传播和衰减特性,建立更精确的信号模型,以优化成像算法,提高成像质量;另一方面,进一步开发新型光学材料和声学传感器,增强对微弱光声信号的捕获和放大能力,降低噪声干扰。在应用拓展上,该技术有望在神经科学领域实现对神经退行性疾病早期病理变化的监测,以及在药物研发中实时评估药物对脑组织代谢的影响。(来源:LightScienceApplications微信公众号)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41377-025-01895-x