“全频兼容”的可重构超宽带芯片来了

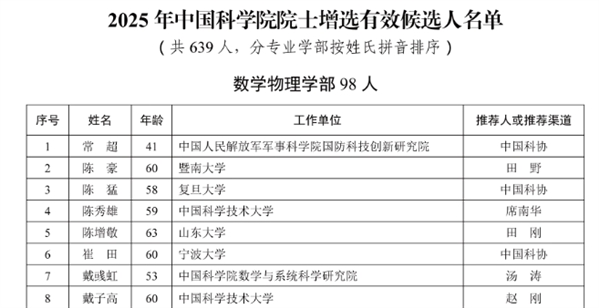

研究团队制备的超宽带光电融合芯片。北京大学供图

■本报记者 崔雪芹

北京大学电子学院教授王兴军团队与香港城市大学教授王骋团队通过创新光电融合架构,成功实现芯片从“频段受限”到“全频兼容”的颠覆性突破,并在所有频段都实现了50~100Gbps的无线传输,比目前5G的传输速率高出2~3个数量级。这意味着,使用者无论在偏远的农村地区还是城市中心,都能够实现高速可靠、无时不在的通信连接。8月27日,相关研究论文发表于《自然》。

“这款可重构、超宽带光电融合芯片,为实现全频段无线通信与动态频谱管理提供了核心解决方案,是6G时代硬件基座能力提升的重要里程碑,为后续技术研发与产业应用提供了全新解决方案。”论文通讯作者王兴军告诉《中国科学报》。

应对6G“万物互联”频率扩展挑战

在北京大学电子学院的实验室内,一块指甲盖大小的芯片正展现着6G全频段通信的关键突破——从支撑基础覆盖的微波低频段,到能实现零延迟体验的太赫兹高频段,通过调整外部控制信号,就能灵活处理跨越近8个倍频程的电磁信号。即便在100吉赫兹以上的高频区域,其信号噪声性能仍与传统低频段持平,彻底打破了传统硬件“频段固化”的技术局限。

王兴军表示,这一突破的背后,是6G通信发展面临的紧迫挑战。随着“万物互联”需求呈爆炸式增长,未来网络需要让不同频段各展所长——毫米波和太赫兹等高频率波段可提供极大带宽和超低延迟,适用于高速传输;微波等低频段则擅长广域覆盖和穿透,是基础网络的重要支撑。

“传统通信设备就像‘定制化工具’,每一个频段都要配套设计专用的元器件与系统。”王兴军解释道,“这种模式下,宽频谱覆盖的实现难度极大。”多系统独立运行不仅推高成本、增加复杂度,还无法实现频段间的动态调度和自适应重构,且不同网络节点间的设备差异性较大,严重制约6G低成本、全面部署。

更关键的是,传统倍频技术会“累积噪声”,高频段信号质量随频率升高而急剧下降,这让6G全频段扩展陷入“复杂度高、成本高、性能差”的困境,严重制约实际应用。同时,高密度的无线接入意味着无线电磁环境将越发复杂,进一步带来频谱管理难度加大、无线连接可靠性降低等现实难题。

“必须从硬件底层创新,打造能够覆盖从微波到太赫兹的全频段、可灵活重构的通用平台,这是实现6G泛在接入的核心。”王兴军强调。

以“光”为桥,打通频谱壁垒

团队的创新突破在于给芯片“装上光的翅膀”——以先进薄膜铌酸锂材料为平台,让电信号“变身”为光信号进行处理,借光子学的超大带宽特性突破频率限制。

“光的天然优势就是带宽大,能轻松覆盖从微波到太赫兹的广阔频谱。”论文共同通讯作者王骋介绍。研究团队在仅指甲盖大小的芯片上,集成了基带调制、载波生成、上下变频等无线收发系统的全部关键功能单元,一举实现超百吉赫兹、近8个倍频程的带宽处理能力,相当于用一套设备打通了所有频段的“任督二脉”。

芯片的核心架构是团队研发的“基于光学微环谐振器的集成光电振荡器”。这一架构能直接在任意目标频点生成高质量的电磁信号,即便在100吉赫兹以上的高频段,其噪声性能仍与传统低频段持平,从原理上彻底解决了传统倍频“噪声越积越多”的行业痛点,让全频段通信的“带宽、噪声、灵活性”三者不再相互制约。

实验数据印证了突破的价值。该系统可实现超100Gbps的超高速无线传输,完全满足6G峰值速率需求。更关键的是,通信链路在全覆盖频段内展示的性能高度一致,在高频段未出现任何性能衰减。

更灵活智能的无线网络

在未来高密度无线接入场景中,开放的无线电磁环境复杂度将显著提升。各类信号传输过程中极易相互干扰,导致传统无线传输通道发生“交通拥堵”。典型场景包括演唱会、体育赛事等万人聚集场合,此时大量无线设备同时接入相同频段,信号间的相互干扰会直接造成网络瘫痪,无法保障正常通信需求。

“我们研发的技术可依据实时环境状态,智能引导终端设备切换至不同频段开展通信——这相当于为无线传输构建了一条‘宽阔的高速公路’,通过多频段兼容,让每台设备都能高效找到‘专属车道’,并且可以智能切换到空闲车道,从根本上避免传输阻塞。”论文共同通讯作者、北京大学电子学院研究员舒浩文表示,“全频谱接入与动态频谱管理,是6G及未来无线通信领域的核心研究方向。我们的硬件系统从底层架构层面实现了这一关键机制,使无线资源分配更具智能化与高效性,即便在极端复杂的通信环境下,也能为用户提供流畅、稳定的高速低时延连接服务。”

当前,业界已形成共识,人工智能(AI)将成为6G网络不可或缺的核心组成部分。但无论AI算法具备何种先进性能,其决策的落地执行最终仍需依托可重构的硬件架构。

研究团队研发的光电融合芯片构成可重构的硬件,通过灵活调整内部光路配置,可以实时响应AI算法输出的智能决策。例如,当AI识别出部分频段存在干扰时,芯片能快速、无缝地切换至空闲频段,实现自动抗干扰与持续优化通信链路,始终维持稳定、可靠的高速低时延连接状态。

论文第一作者、北京大学电子学院博雅博士后陶子涵表示,“若无线网络中的每个节点均具备此类实时响应能力,整个网络的灵活性与智能化水平将大幅提升。再结合AI算法的全局优化能力,未来无线网络在灵活性与应用自由度方面的潜力将得到前所未有的释放。”

研究团队认为,这一技术特性正是6G时代“原生AI”理念的核心体现——智能不仅存在于算法层面,更深度融入每一个硬件单元之中,形成算法与硬件协同联动的智能化体系。

相关论文信息:

https://doi.org/10.1038/s41586-025-09451-8

| 分享1 |